- HOME

- NEWS

- 社長ブログMBA(経営学修士)読書メモ

- 直感の時代の終わりに——予測精度が変える意思決定と経営の形

勘と経験ではもう追いつけない

テクノロジーと戦略を学び続ける中で、ようやくその重さに実感が伴ってきた。一つひとつの課題図書を読むたびに、危機感が少しずつ育っていく感覚がある。

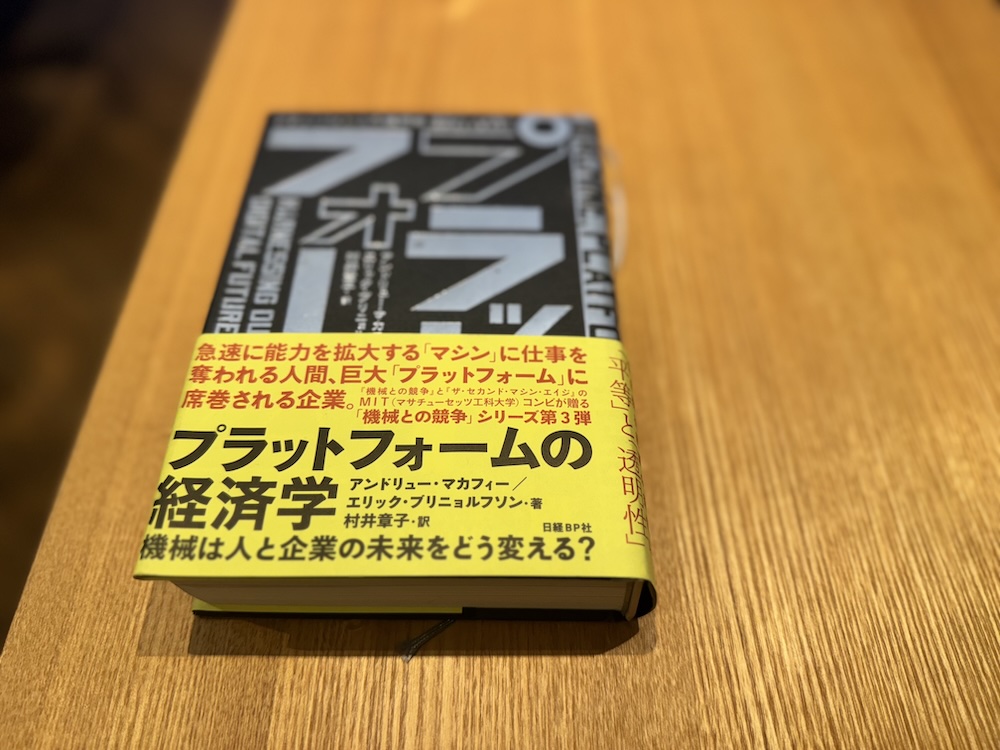

そして今回読んだ「プラットフォームの経済学」も、今まで読んできた内容をさらに深く解き明かしてくれる一冊だった。中でもとりわけ印象に残ったのは、「予測」の精度がもたらす影響についての記述。

もはや、勘とかコツとか経験といった“肌感覚”だけでビジネスを進める時代ではない。

予測の精度がどんどん上がっていく中で、直感に頼った判断はむしろリスクになりかねない。

読んで、焦って、それでも目の前の仕事がある

テクノロジーの進化やAIの台頭に触れれば触れるほど、自分の中にある「今までの考え方」が根深くこびりついていることにも気づく。正直、この古い思考を手放すのは簡単ではないし、結構しんどい。

さらに、現実は甘くない。先の課題に意識を向けていても、目の前にはすぐに解決しなければいけない問題がある。遠くの未来と今という現実、その両方に同時に取り組まなければならないのが、いま私たちが生きている時代の難所なんだと改めて思う。

データドリブンな経営へのシフト

では、どうすればこの変化の時代にビジネスを前に進められるのか?

そのヒントは、やはり「AI」や「テクノロジー」の存在だと思う。ここ最近のAIの進化は凄いと言いながら眺めているだけでは、もはやヤバいと思うし、周りでも触りまくっている人と、そうでない人が明確に生まれている事に物凄く焦りや危機感を感じる。

ただ、誤解してはいけないのは、”今あるビジネスに“データをつけ加える”ことが目的ではないということ。新しい視点で、顧客体験そのものをデータで設計し直す必要がある。

- どんなデータを蓄積するのか?

- どのような予測に基づいて行動するのか?

- そして、その予測がはずれたときに、どう次の一手を打つのか?

不確実性の高い時代だからこそ、エラーすらも価値のあるデータとして取り込んでいく柔軟さが求められる。

正解ではなく、学習を繰り返す仕組みを

すべてを完璧に設計してから動き出すよりも、まずは動いてみて、修正を繰り返しながら進めていくこと。そのプロセス自体が、いまのビジネスに必要な「アジャイル」という言葉だと思う。

予測をもとに施策を実行し、ズレがあれば素早くチューニングしていく。その繰り返しの中でしか、いま本当に求められている価値にはたどり着けない。これはテクノロジーに限ったことではないという点も肝に銘じておきたい。

変化の中でも、変えないもの

変化を恐れずに、けれど”変えてはいけない「軸」”も忘れてはいけない。私たちはどんな価値を届けたいのか? 誰のために働いているのか?

この問いに向き合い続けながら、変わっていく時代のなかで、しなやかに価値を届けられる企業でありたい。そんな思いを改めて抱きながら、今日も実際に学びを重ねるため、行動し続けることを楽しまないといけない。

テクノロジーと戦略について学べば学ぶほどに今は焦りが生まれる。もはや自分の存在価値を否定してしまいそうにもなる。でも大切なものをしっかりと持つことこそが、今の時代にこそ大切なんだと思う。